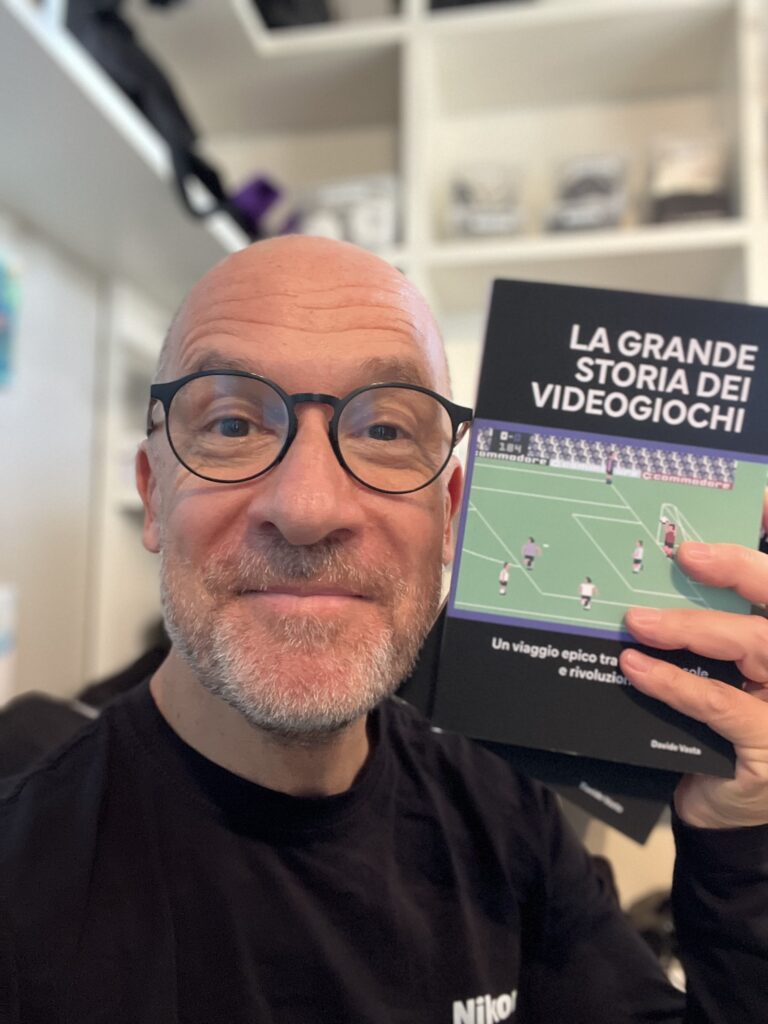

Come promesso qualche giorno fa nella RECENSIONE del libro LA GRANDE STORIA DEI VIDEOGIOCHI, Retrogaming Planet vi propone un’interessante intervista all’autore Davide Vasta, videomaker, fotografo e …grande appassionato di videogiochi con una predilezione particolare per l’indimenticato Sega Saturn.

Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli?

Allora non vi resta che mettervi comodi e tuffarvi nei ricordi per i prossimi 5 minuti!

Robert “RGP“Grechi

RGP: Ciao Davide e benvenuto su Retrogaming Planet!

Prima di tutto vorrei ringraziarti per avermi segnalato il tuo libro e, a questo proposito, sapere cosa ti ha spinto a scegliere il mio blog per pubblicizzare la tua opera.

DV: Ti dico la verità: quando il libro è uscito volevo dargli la massima visibilità possibile, perché credo davvero che la meriti. Così ho iniziato a cercare online i siti più autorevoli che si occupano di retro gaming e cultura videoludica, e Retrogaming Planet è comparso tra i primi risultati.

Ho iniziato a leggere qualche articolo, poi un altro, poi un altro ancora… e ho capito subito che non era il solito blog fatto di schede e recensioni. Qui ho trovato una passione autentica, ma anche tanta competenza e si vede che ogni articolo è scritto da chi conosce la materia, ma soprattutto da chi la ama, e questo si percepisce. Non c’è solo nostalgia, c’è rispetto per la storia del videogioco e voglia di raccontarla con equilibrio, senza esagerazioni.

È quello che ho provato a fare anch’io nel libro: non limitarmi al “ricordo bello”, ma dare contesto, mettere in fila idee, errori, evoluzioni. Raccontare come il videogioco sia cresciuto con noi. E allora mi è sembrato naturale proporre il libro proprio qui, in un posto dove quella passione è viva, ma anche consapevole.

In più, lo ammetto, mi è piaciuto anche il tono del sito: diretto, sincero, senza clickbait. È raro trovare spazi che trattino questo mondo con la stessa cura con cui si parlerebbe di cinema o letteratura. Per questo, più che “pubblicizzare” il libro, ho voluto condividerlo con una community che parla la mia stessa lingua.

RGP: Ti ringrazio per le belle parole ma…ora devi assolutamente parlaci un pò di te e di come è nata la tua passione per i videogiochi!

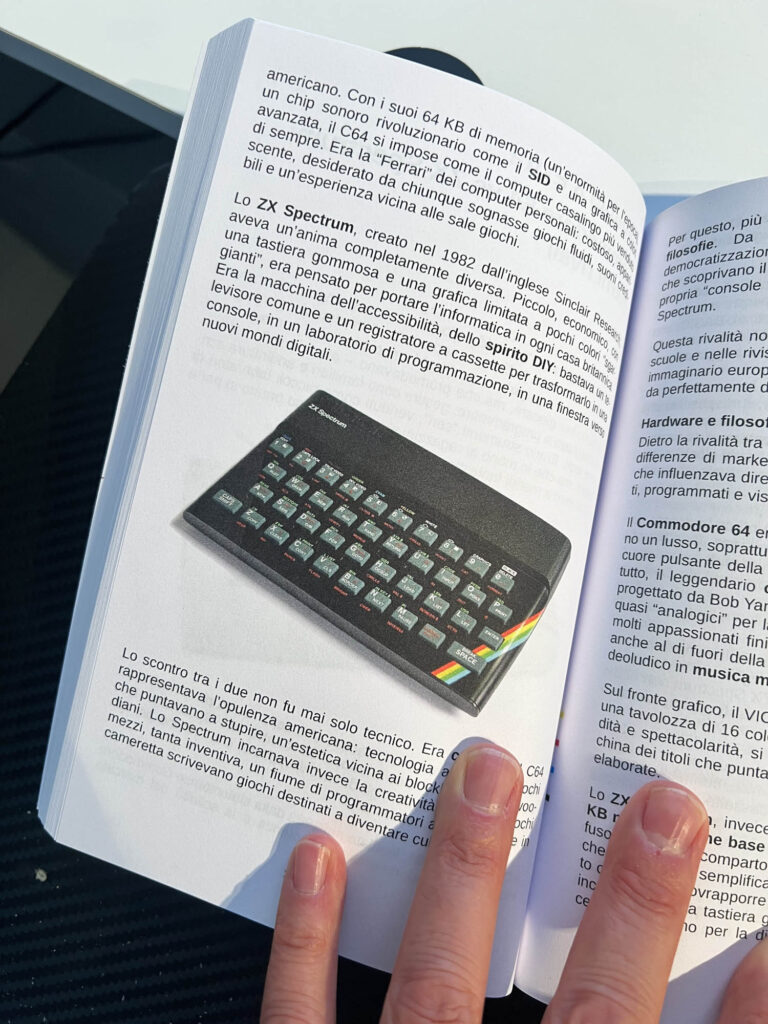

DV: La mia storia con i videogiochi nasce da un piccolo “inganno” di famiglia, che oggi ricordo con un sorriso: avevo otto anni, sognavo un computer e mia madre lo sapeva bene ma mio padre pensava che fossero solo una perdita di tempo. Così un giorno arrivò a casa con un grosso pacco e mi disse che era un regalo della nonna. Dentro c’era il Commodore 64. All’epoca costava 750.000 lire, una cifra enorme.

Da quel momento sono praticamente sparito dalla realtà: passavo le giornate davanti a quello schermo, tra giochi e i primi esperimenti di programmazione. Scrivevo piccoli listati BASIC copiandoli dalle riviste, cercando di capire come funzionava tutto.

Dopo qualche giorno mio padre mi guardò e capì che non era una moda passeggera: era curiosità vera, fame di conoscenza. Così decise di regalarmi il floppy disk drive 1541, un lusso per l’epoca — tutti avevano il datassette, ma pochi quella meraviglia tecnologica. Da lì si è aperto un mondo.

Ho giocato tanto, come tutti, ma molto presto ho capito che quel computer poteva essere anche un mezzo per creare. Sono stato uno dei primi in Italia ad avere la Koala Pad, che era praticamente la nonna di tutte le tavolette grafiche moderne, e persino il Plotter del C64, con cui stampavo disegni vettoriali che oggi farebbero sorridere, ma che allora mi sembravano pura magia.

Poi sono arrivati gli anni delle SALE GIOCHI, dell’Amiga, e di tutte le console che hanno accompagnato quella crescita. Ma tutto è partito da lì: da un regalo fatto di nascosto da una madre che ha creduto nella mia passione e da un padre che ha saputo cambiare idea quando ha capito che quel mondo non era solo “giocare” ma imparare a costruire.

RGP: I tuoi genitori avevano visto lungo, non c’è che dire! Considerata, però, la sterminata documentazione cartacea e online dedicata ai videogiochi, perché hai sentito la necessità di aggiungere un altro libro (di ben 304 pagine!) all’argomento? Cosa lo differenzia dalle altre pubblicazioni disponibili?

DV: Un libro non nasce perché “manca qualcosa sul mercato”. Nasce perché senti il bisogno di scriverlo.

Nel mio caso non c’era una strategia editoriale o un buco da riempire: c’era semplicemente la voglia di raccontare, di mettere in ordine un percorso, di condividere un sapere che mi accompagna da una vita. È un po’ il mio modo di essere: se qualcosa mi appassiona, ho bisogno di trasmetterla.

La differenza, forse, sta proprio in questo spirito. Ho cercato di dare al lettore un racconto profondo, non un elenco di console o titoli.

Parlo di oltre 70 anni di evoluzione, dagli anni ’50 fino a oggi, cercando di spiegare non solo cosa è successo, ma anche perché. E poi, nella parte finale, ho voluto inserire alcuni capitoli molto personali, nati più come riflessione che come cronaca: lì c’è la mia voce, non quella di un analista.

So bene che qualcuno potrebbe dire “manca questo” o “non hai citato quello” ma non credo che un libro debba piacere a tutti. Deve essere sincero e rispecchiare il punto di vista di chi lo scrive. Io ho voluto raccontare la mia storia del videogioco, quella che ho vissuto, studiato e amato.

Persino la copertina racconta qualcosa di personale: potevo riempirla di immagini iconiche, ma ho scelto il mitico “International Soccer” del C64 con il quale ho giocato notti intere da bambino e che rappresenta, per me, l’essenza di quel periodo: semplicità, competizione, magia.

Quel titolo è il mio simbolo e anche il modo più onesto di dire al lettore: “Questo libro nasce dal cuore, non dalla classifica dei più venduti.”

RGP: Durante la stesura del testo hai incontrato qualche difficoltà nel condensare decenni di evoluzione del settore videoludico in un unico volume?

DV: Sì, assolutamente. Le difficoltà ci sono state e su più livelli.

La prima è stata personale: scegliere cosa raccontare e cosa lasciare fuori. Quando ami un argomento come questo, ogni console, ogni gioco, ogni aneddoto ti sembra indispensabile ma a un certo punto devi fermarti e chiederti cosa vuoi davvero condividere. È un esercizio di sincerità, più che di selezione.

La seconda è stata economica: un libro di 300 pagine ha già un costo di stampa importante e superare certe soglie avrebbe significato renderlo troppo caro. Così ho dovuto fare scelte pratiche ma senza snaturare il progetto.

La terza difficoltà è stata grafica e di impaginazione: volevo che ci fosse un equilibrio tra testo e immagini, che non fosse né un saggio “pesante” né un album illustrato. Trovare il giusto ritmo visivo è stato fondamentale perché anche l’occhio deve poter “respirare” mentre legge. In fondo scrivere questo libro è stato un po’ come montare un film: avevo tantissimo materiale e dovevo trovare la giusta durata, il giusto ritmo e il giusto equilibrio tra emozione e informazione.

RGP: A tuo avviso, c’è un periodo storico del videogioco che ritieni sia stato più affascinante o, al contrario, sottovalutato?

DV: Credo che il periodo più affascinante, e allo stesso tempo più sottovalutato, sia quello a cavallo tra la fine degli anni ’80 e la seconda metà dei ’90.

È stato un momento di transizione incredibile: il 2D conviveva con i primi tentativi di 3D, e tutto sembrava possibile. C’era un’energia diversa, un entusiasmo che non era ancora schiacciato dal marketing o dalle grandi produzioni.

Ogni nuovo titolo, anche il più piccolo, poteva inventarsi qualcosa di mai visto prima; era un’epoca in cui il limite tecnico diventava stimolo creativo e gli sviluppatori si ingegnavano per far stare mondi interi in pochi kilobyte. E spesso da quei limiti nascevano idee geniali!

Si sperimentava, si rischiava e si falliva…ma con coraggio.

Oggi guardiamo a quel periodo come a un passaggio “tecnico”, ma in realtà è stato il momento in cui il videogioco ha trovato la sua identità moderna: la nascita del 3D, delle grandi saghe, della narrazione interattiva, del concetto di esperienza più che di semplice sfida. E poi, diciamolo, c’era quella magia che oggi un po’ manca: la scoperta. Non sapevi cosa ti aspettava, e ogni nuovo titolo poteva sorprenderti davvero. Era un tempo in cui si giocava con la curiosità, non con le aspettative.

RGP: Una domanda “scomoda” per una risposta difficile: se dovessi indicarmi un titolo “fondamentale” che ogni giocatore alle prime armi dovrebbe conoscere (praticamente il videogioco che, a tuo avviso, ha consacrato il mondo videoludico), quale sceglieresti e per quale motivo?

DV: In realtà non riesco a sceglierne uno solo. Ce ne sono due che, per motivi diversi, considero fondamentali: Doom e Monkey Island. Sono due mondi lontanissimi tra loro, ma entrambi hanno segnato un punto di svolta.

Doom, nel 1993, ha rivoluzionato tutto: il modo di giocare, di percepire lo spazio virtuale, di pensare la velocità, la luce, l’azione. È stato il primo gioco che ti dava la sensazione di esserci dentro e ha gettato le basi di un linguaggio visivo e tecnico che ancora oggi domina l’industria. Ma più di tutto, Doom ha cambiato il concetto di comunità: il modding, le mappe personalizzate, il gioco in rete.

È stato il primo segnale di quello che poi sarebbe diventato l’universo del gaming online.

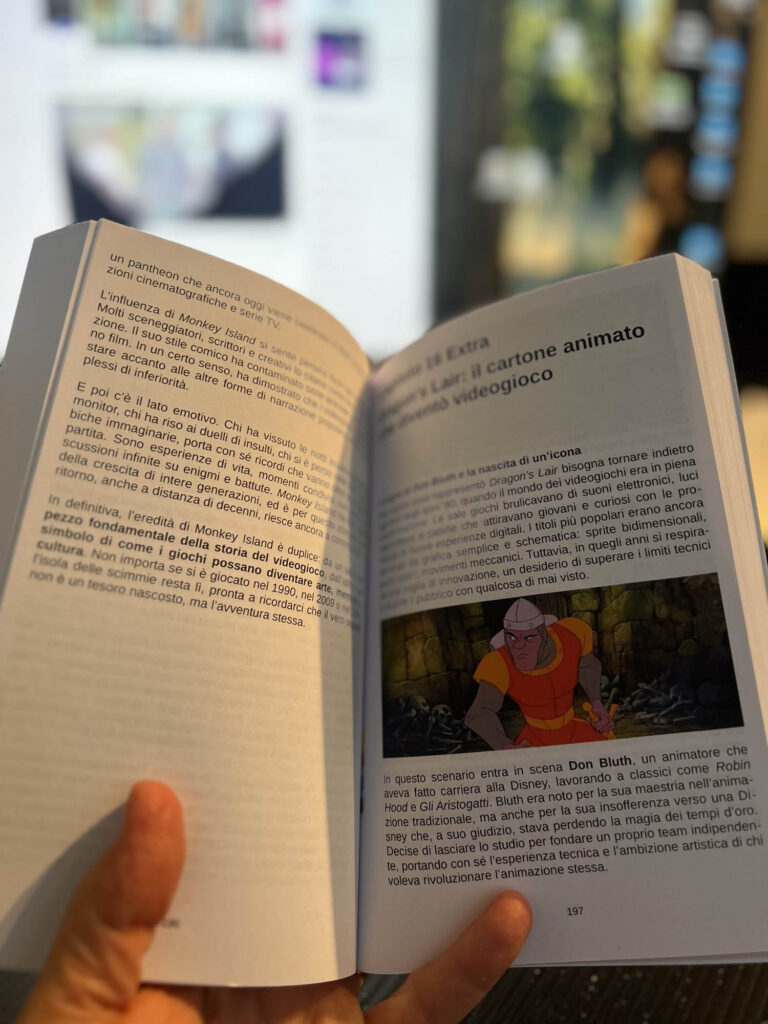

Dall’altra parte c’è Monkey Island, che rappresenta l’anima opposta ma altrettanto importante del videogioco: quella della narrazione, dell’ironia, del pensiero creativo. Monkey Island ti dimostrava che un videogioco poteva farti ridere, pensare e anche commuoverti. Era scritto benissimo, disegnato con gusto, e con una colonna sonora che ancora oggi ha qualcosa di magico (Un passaggio della “magica” colonna sonora di Monkey Island ha ispirato nel sottoscritto la scrittura di una canzone che poi, nel tempo, ho suonato spesso con il mio gruppo musicale…questo per dimostrare quanto una colonna sonora ben fatta, seppur di un videogame, può emozionare ed ispirare! NdRGP)

Doom ti fa capire la potenza del medium, Monkey Island ti fa capire la sua anima: iprimo è pura adrenalina e innovazione tecnica, il secondo è scrittura, ritmo e cuore.

E forse è proprio nel mezzo tra questi due mondi che si trova l’essenza del videogioco: la capacità di unire tecnologia e emozione.

RGP: C’è un aneddoto o una storia legata alla creazione di un gioco o di una macchina che ti ha colpito in modo particolare durante la stesura del volume?

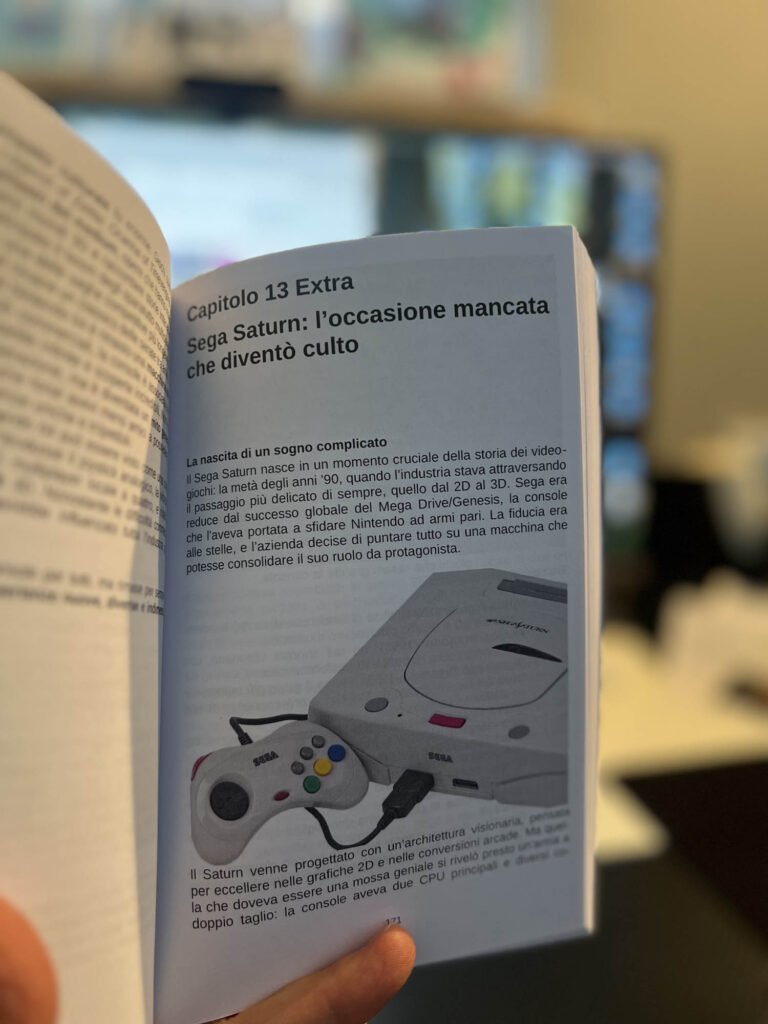

DV: Sì, c’è un capitolo che mi ha emozionato più degli altri: quello dedicato al SEGA SATURN.

È una console che ho avuto e vissuto davvero e che per me resta una delle più affascinanti. Ma allo stesso tempo una delle più incomprese della storia.

Ricordo ancora le serate passate in camera a giocare a Sega Rally: avevo il volante, i pedali e perfino un videoproiettore su cui proiettavo l’immagine sul muro. Era un’esperienza immersiva in un’epoca in cui la parola “immersivo” nemmeno esisteva. Quelle partite sono tra i ricordi più vividi che ho legato al mondo dei videogiochi.

Il Saturn è stato un progetto ambizioso ma sfortunato: tecnicamente avanti ma gestito male e capito poco. Sega aveva cercato di costruire una macchina potente ma troppo complessa da programmare e così è finita travolta dall’arrivo della PlayStation. Eppure, dentro quel sistema c’era un’anima particolare, quasi artigianale, fatta di idee visionarie e di giochi con una personalità fortissima.

Scrivere quel capitolo è stato un po’ come rendere omaggio a un amico dimenticato (e per me lo è stato leggerlo essendo un folle amante del Saturn e della sua spettacolare conversione Arcade Perfect di OUT RUN! NdRGP).

Il Saturn è stato, per me, una console che non ha mai avuto davvero la possibilità di mostrare tutto quello che poteva fare e, ogni volta che rivedo quella scocca lucida e quei loghi blu, mi torna alla mente quella sensazione unica di entrare in un mondo che non tutti avevano capito, ma che io ho amato dal primo giorno.

RGP: Il libro tratta praticamente ogni macchina e videogioco che, per qualche motivo, hanno lasciato il segno nella storia videoludica. Quale criterio hai utilizzato per scegliere i titoli e le macchine da approfondire e quali invece tralasciare o comunque trattare in modo più superficiale?

DV: Come accennavo prima, la scelta è stata un equilibrio continuo tra rigore tecnico e visione personale.

Da un lato volevo raccontare la storia del videogioco in modo corretto, con tutti i passaggi chiave che hanno segnato l’evoluzione di hardware e software; dall’altro, volevo che il libro avesse una voce mia, non quella di un’enciclopedia.

Quindi sì, ci sono tutte le macchine e i titoli che a parer mio devono esserci — quelli che hanno cambiato qualcosa a livello tecnologico o culturale — ma ho deciso di dare più spazio a ciò che, per me, ha avuto un impatto vero. Non solo sul mercato, ma anche sul modo di intendere il videogioco.

Ci sono console che hanno venduto poco ma che meritavano un capitolo intero perché erano idee in anticipo sui tempi e giochi che magari non sono mai diventati icone popolari ma che hanno introdotto meccaniche o concetti che poi tutti hanno copiato.

È un libro che non pretende di essere “definitivo” ma onesto.

Non è costruito per accontentare tutti ma per condividere la mia prospettiva su come questo mondo è cresciuto, tra successi e fallimenti, invenzioni geniali e scelte azzardate. E se a volte ho dedicato più spazio a una macchina piuttosto che a un’altra, è semplicemente perché quella storia — in quel momento — mi sembrava più viva, più umana.

RGP: Ritieni che i videogiochi (industria che impiega e genera ormai miliardi di dollari) siano stati definitivamente accettati come forma d’arte o c’è ancora molta strada da fare per superare certi pregiudizi legati soprattutto alla violenza presente in alcuni di essi?

DV: Credo che i videogiochi siano già una forma d’arte ma non siano ancora riconosciuti pienamente come tali.

È un po’ quello che succedeva un tempo con il cinema o con la fotografia: all’inizio erano visti come “passatempi”, poi come strumenti commerciali, e solo dopo decenni si è capito che potevano anche emozionare, raccontare, far riflettere. Il videogioco sta attraversando la stessa fase.

Il problema è che molti continuano a giudicarlo dalla superficie — grafica, violenza, competitività — senza accorgersi di cosa c’è sotto: regia, musica, scrittura, ritmo, interazione. Tutte forme di espressione artistica che convivono dentro un linguaggio nuovo e complesso.

Certo, la violenza in alcuni titoli esiste ma non può diventare la misura con cui giudichiamo un intero medium. Sarebbe come ridurre il cinema a Tarantino o la pittura a Goya.

Ci sono videogiochi che parlano di perdita, di amore, di crescita, di solitudine… e lo fanno in modo unico, perché ti fanno vivere l’esperienza, non solo guardarla. Quello che manca, forse, è ancora la consapevolezza culturale.

L’arte, per essere riconosciuta, deve entrare nei musei, nelle scuole, nei luoghi del pensiero.

Ecco, il videogioco sta appena iniziando questo percorso ma sono convinto che ci arriverà perché ogni generazione che cresce con un pad in mano lo porta un po’ più vicino a quel traguardo.

RGP: Quale pensi sia il più grande impatto culturale che i videogiochi hanno avuto sulla nostra società, al di là del semplice intrattenimento, e qual è la principale differenza tra l’esperienza del “giocatore retro” e quella del “giocatore attuale”?

DV: Credo che il più grande impatto culturale dei videogiochi sia l’averci insegnato un nuovo modo di vivere le storie: prima eravamo spettatori, ora siamo protagonisti. È un cambiamento enorme, che ha influenzato non solo il mondo dell’intrattenimento ma anche quello della comunicazione, dell’apprendimento e perfino del pensiero.

Il videogioco ci ha abituati a prendere decisioni, a capire che ogni scelta può modificare l’esito della storia. È una forma di narrazione attiva che ha cambiato per sempre il modo in cui ci relazioniamo alle esperienze.

Se invece guardo alla differenza tra il “giocatore retro” e quello di oggi, direi che è soprattutto una questione di rapporto col tempo.

Un tempo la longevità dei giochi era infinita: si giocava per mesi con lo stesso titolo, cercando di scoprire ogni segreto, di superare quel livello impossibile o semplicemente di migliorarsi. Ogni partita aveva un valore, perché era frutto di conquista e di dedizione.

Oggi, invece, il ritmo è cambiato, i giochi si consumano più in fretta, anche perché l’offerta è sterminata. Appena finisci un titolo, ce ne sono altri dieci che ti aspettano. È un ciclo continuo che spesso toglie spazio alla meraviglia della scoperta lenta.Il “giocatore retro” viveva un’esperienza più intima e artigianale, dove la fantasia colmava i limiti della tecnologia mentre l “giocatore attuale” vive un’esperienza più immersiva e totale, ma forse con meno tempo per affezionarsi davvero a un mondo.

In fondo però, la radice è la stessa: la voglia di giocare, di esplorare, di perdersi per un po’ in un universo che ti somiglia…Cambiano le forme ma la magia resta identica.

RGP: Dato che nel libro parli anche di Intelligenza Artificiale, vedi in questa una minaccia o un’opportunità per la futura evoluzione del game design e della narrazione videoludica?

DV: Credo che l’Intelligenza Artificiale sia contemporaneamente una grande opportunità e una seria minaccia.

Io la uso quotidianamente nei miei processi creativi e devo dire che è uno strumento straordinario. Ti permette di velocizzare tutto: l’ideazione, la prototipazione, la scrittura, persino la parte visiva. Oggi puoi trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto in pochissimo tempo, e questo — per chi sa cosa sta facendo — è davvero rivoluzionario.

Ma, allo stesso tempo, è innegabile che stia tagliando fuori molti mestieri creativi: illustratori, compositori, doppiatori, grafici… e spesso senza che ci sia ancora un vero equilibrio o una regolamentazione chiara. È come se il mondo stesse correndo più veloce della sua stessa capacità di capire dove vuole andare. Ignorarla, però, sarebbe un errore.

Chi la rifiuta, secondo me, sbaglia prospettiva: non si può fermare il progresso ma si può decidere come e quanto lasciarlo entrare nel proprio lavoro.

L’AI va abbracciata con consapevolezza, non subita. Io la uso, ma resto sempre io al comando. È l’essere umano che deve guidare la macchina, non il contrario.

Nel game design e nella narrazione videoludica può diventare un alleato potentissimo: mondi più vivi, personaggi che si adattano, storie che reagiscono al giocatore in tempo reale. Ma non dobbiamo dimenticare che la parte più importante — l’anima — non si genera in automatico.

Un gioco può essere perfetto tecnicamente, ma se non ha dentro una scintilla umana, resterà solo un algoritmo ben scritto.

RGP: Concludiamo con una tua considerazione: credi che fra 30 anni i sistemi e videogiochi attuali verranno considerati e trattati con la stessa passione con cui noi oggi ricordiamo, recuperiamo e conserviamo l’hardware ed il software degli anni 80-90?

DV: Credo di no, o almeno non nello stesso modo.

La passione che abbiamo oggi per gli anni ’80 e ’90 nasce da un rapporto diverso con le cose: erano fisiche, tangibili, imperfette.

Ogni console, joystick o floppy aveva la sua storia, li toccavi, li custodivi, li prestavi con orgoglio. Quel mondo aveva un valore affettivo che oggi è difficile ritrovare, perché tutto è diventato digitale, “liquido”. Oggi i giochi vivono in rete, si aggiornano, spariscono. Non li possediamo davvero, li attraversiamo. È più difficile creare nostalgia per qualcosa che non puoi toccare, che non ha un odore, un suono meccanico, un gesto fisico.

Forse in futuro ci sarà chi ricorderà con affetto la propria PS5 o un vecchio visore VR ma non credo che l’emozione sarà la stessa.

È un po’ come con la musica: quella degli anni ’80 e ’90 resterà per sempre un ricordo diverso, più profondo. Alcune canzoni e artisti avevano uno spessore, una scrittura e un’anima che raramente si sono ritrovati dopo.

Basti pensare a We Are the World: in una sola notte riuscirono a riunire praticamente tutti i più grandi artisti dell’epoca, con l’unico scopo di fare del bene. È stato un momento irripetibile, in cui talento, umanità e condivisione si sono fusi in qualcosa di unico.

Ecco, oggi difficilmente accadrebbe una cosa simile — non per mancanza di mezzi, ma per mancanza di quello spirito collettivo, sincero, che allora univa le persone. Credo che con i videogiochi accadrà qualcosa di simile.

La nostalgia futura sarà diversa: più legata alle esperienze online, alle community, ai momenti condivisi. Ma quella magia che nasce dal contatto diretto con un oggetto, con la sua storia e con le sue imperfezioni, quella probabilmente resterà un privilegio di chi ha vissuto gli anni in cui la tecnologia sapeva ancora profumare di sogno.

RGP: Non mi resta che ringraziare Davide per la sua disponibilità e per aver dato alla stampa un’opera corposa che ogni appassionato di videogiochi non dovrebbe farsi mancare nella propria biblioteca videoludica. Come, del resto, ha fatto il sottoscritto.

DV: Grazie a te per lo spazio e l’attenzione. Mi fa davvero piacere quando qualcuno coglie il senso profondo di un lavoro che nasce prima di tutto dalla passione.

Se questo libro finirà nella biblioteca di chi ama davvero i videogiochi, allora vorrà dire che ha trovato il suo posto naturale.

Ricordiamo che Il libro é disponibile su Amazon cliccando su https://www.amazon.it/dp/B0FS2759H2 oppure sull’immagine del libro nella sidebar in home page.

Alla prossima!